최근 대규모 채팅 서비스를 구축하는 프로젝트에 참여하게 되었고, 실시간 통신을 위해 웹소켓(WebSocket) 을 사용하게 되었다.

나는 인프라와 프론트엔드를 담당했는데, 웹소켓은 이번이 처음이어서 직접 공부하고 정리해보는 것이 좋겠다고 생각했다.

이번 글에서는 내가 왜 Websocket + SockJS + STOMP를 사용했는지, 어떻게 사용했는지를 중점으로 작성했다.

실시간 통신 방식 전반에 대해서는 아래 글에서 이미 다루었기 때문에, 이 글에서는 생략하도록 하겠다.

https://yongaricode.tistory.com/7

대규모 채팅 시스템 설계하기 1: 실시간 통신 방식

ACC에서 사이드 프로젝트를 시작했다. 주제는 총 4개가 있었는데, 그 중 우리 팀은 대규모 채팅 시스템을 만들기로 했다.📌 채팅 시스템 요구 사항일대일 채팅 및 그룹 채팅 지원채팅 이력을 키-

yongaricode.tistory.com

🔌 웹소켓이란?

웹소켓(WebSocket)은 클라이언트와 서버 간의 지속적인 연결을 유지할 수 있게 해주는 통신 프로토콜이다.

일반적인 HTTP 통신에서는 클라이언트가 요청을 보낼 때만 서버가 응답할 수 있다. 하지만 채팅처럼 서버가 먼저 클라이언트에 메시지를 전달해야 하는 상황에서는 이러한 방식으로는 한계가 있다.

웹소켓을 사용하면 클라이언트와 서버가 한 번 연결된 후, 양방향으로 자유롭게 데이터를 주고받을 수 있다. 따라서 채팅 서비스처럼 실시간성이 중요한 기능에서 매우 유용하게 활용된다.

Socket.io를 선택하지 않은 이유

Socket.io

웹소켓을 처음 공부하면서 찾아본 바로는, 실제로는 ws보다는 Socket.IO를 더 많이 사용하는 경우가 많았다.

Socket.IO는 웹소켓을 더 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 라이브러리다.

사용하기 쉬운 API는 물론, 자동 재연결, 백오프(Backoff), 이벤트 기반 인터페이스 등 웹소켓 위에서 동작하는 다양한 부가 기능들을 제공한다.

덕분에 프론트엔드와 백엔드 모두에서 실시간 통신 기능을 훨씬 수월하게 구현할 수 있다.

Websocket ≠ Socket.io

하지만 웹소켓은 Socket.io와 같지 않다!

- 웹소켓(WebSocket) 은 하나의 통신 프로토콜이고,

- Socket.IO는 그 위에서 동작하는 라이브러리이자 프레임워크다.

즉, Socket.IO는 내부적으로 웹소켓을 사용할 수 있지만, 웹소켓만 사용하는 것은 아니다.

상황에 따라 HTTP Long Polling 등의 다른 통신 방식으로도 동작할 수 있다. (Long Polling이 궁금하다면 위에 첨부해놓은 글을 참고)

따라서 "웹소켓을 사용했다"와 "Socket.IO를 사용했다"는 표현은 정확히는 다른 의미다.

많은 블로그나 자료들에서 이 둘을 동일하게 다루는 경우가 많은데, 이는 웹소켓을 처음 접하는 사람들이 대부분 Socket.IO를 통해 시작하기 때문에 생기는 일종의 오해로 보인다.

또한 Socket.IO는 각 메시지에 추가적인 메타데이터를 붙이기 때문에, 순수 WebSocket 클라이언트와는 호환되지 않는다.

즉:

- Socket.IO 서버는 일반 WebSocket 클라이언트로는 접근할 수 없고,

- 반대로 일반 WebSocket 서버도 Socket.IO 클라이언트와 호환되지 않는다.

Socket.io의 다양한 기능들

그 외에도 Socket.io는 Websocket에는 없는 다양한 부가 기능을 제공한다.

- HTTP Long-Polling Fallback

- 패킷 버퍼링(Packet Buffering)

- 네임스페이스와 룸 기반 브로드캐스팅 지원 등

이런 다양한 기능들 덕분에 Socket.IO가 웹소켓보다 더 편리하게 느껴지는 경우가 많고, 실제로 많은 서비스에서 사용되고 있다.

우리 팀이 만든 서비스는 단체 채팅만 존재했기 때문에, Socket.IO가 기본적으로 제공하는 브로드캐스트 기능이 특히 매력적으로 보였다.

그래서 나 역시 처음엔 Socket.IO를 사용하고 싶었다.

Socket.IO의 브로드캐스트는 "단일 서버 환경"에서만 기본 제공된다!!

하지만 Socket.IO의 브로드캐스트는 "단일 서버 환경"에서만 기본 제공된다.

우리는 Auto Scaling을 두어, 멀티 서버 환경(예: Auto Scaling, 여러 EC2 인스턴스)인데, 이런 환경에서는 서버 간 연결 상태를 공유해야 하기 때문에, Redis 등 pub/sub 백엔드가 반드시 필요하다.

왜냐하면…

- Socket.IO 자체만으로는 다른 서버의 연결 정보를 알 수 없기 때문이다.

- 서버들끼리 pub/sub 시스템을 통해 연결 상태를 공유해야 한다.

이 정도는 괜찮았다. 어차피 우리는 Redis pub/sub을 사용할 예정이었기 때문이다.

하지만 문제는 여기서 끝나지 않았다.

Redis 는 단순히 저장소 역할만 하므로, Socket.IO와 함께 제대로 동작시키려면 socket.io-redis 어댑터(또는 호환 어댑터)를 따로 연결해야 한다.

그런데…

우리 백엔드는 Spring Boot(Java) 기반이었고, Spring Boot에서 Socket.IO를 사용할 경우에도 Redis 어댑터가 필요하다.

그런데 Java용 Socket.IO에는 공식 Redis 어댑터가 존재하지 않는다. 즉, 직접 Redis Pub/Sub 연동을 구현해야 했다.

그래서 결국 팀(백엔드)에서 Socket.IO 대신 순수 WebSocket + STOMP + SockJS를 사용하기로 결정했다.

Socket.IO는 프론트와 백엔드가 같은 방식으로 구현되어야 정상적으로 작동하기 때문에, 백엔드가 Java(Spring) 기반인 우리 팀 환경에서는 사용이 어려웠다.

그래서 프론트에서도 자연스럽게 WebSocket + SockJS + STOMP 조합을 사용하게 되었다.

🪢 WebSocket + STOMP + SockJS

각 요소가 어떤 역할을 하는지 간단히 정리해보면 아래와 같다:

WebSocket

- 기본적인 실시간 통신을 가능하게 해주는 프로토콜

- 클라이언트와 서버 간 양방향 통신을 지원

- HTTP보다 가볍고, 연결을 유지한 채 실시간으로 데이터를 주고받을 수 있음

하지만 WebSocket만으로는 메시지를 어떤 주제로 보낼지, 구독/발행을 어떻게 처리할지 등의 고수준 기능이 없다.

STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol)

- WebSocket 위에서 동작하는 메시징 프로토콜

- 마치 HTTP의 REST처럼, 메시지를 목적지(/topic/, /queue/ 등) 단위로 주고받을 수 있게 해줌

- 클라이언트는 특정 채널을 구독(subscribe) 하고, 서버는 그 채널에 메시지를 발행(publish) 함

즉, STOMP 덕분에 메시지 브로커 스타일의 통신 구조를 만들 수 있다.

SockJS

- WebSocket이 지원되지 않는 환경을 위한 폴백(fallback) 라이브러리

- WebSocket을 기본으로 사용하지만, 브라우저나 네트워크 환경이 지원하지 않으면:

- XHR streaming

- XHR polling 등으로 자동 전환됨

- 실질적으로는 WebSocket을 감싸는 안정성 레이어

회사 네트워크, 방화벽 등으로 인해 WebSocket이 막힌 환경에서도 통신이 가능하게 해준다.

💻 구현

웹소켓 연결

당연한 이야기지만, 실시간으로 메시지를 주고받기 위해서는 먼저 WebSocket 연결을 맺어야 한다.

우리는 백엔드에서 만들어둔 WebSocket 엔드포인트에 클라이언트가 연결을 시도하고, 이때 헤더에 인증 토큰을 포함해서 함께 보낸다.

또한 이 연결 과정에서는 재연결 딜레이, 하트비트 설정(연결이 정상적으로 살아 있는지 주기적으로 확인하는 기능) 등 다양한 옵션들을 커스터마이징할 수 있다.

WebSocket 연결 시 인증은 "한 번만"

HTTP REST와 WebSocket의 가장 큰 차이 중 하나는 인증 방식이다.

- HTTP는 Stateless 프로토콜이기 때문에,

→ 요청할 때마다 매번 사용자 정보를 (예: 토큰) 함께 보내야 한다. - 반면, WebSocket은 Stateful 프로토콜이기 때문에,

→ 처음 연결할 때만 인증 정보를 보내면 된다.

연결이 성립된 후에는 서버가 사용자 정보를 세션 속성에 저장하고, 이후의 메시지 처리에서 계속 재사용할 수 있기 때문이다.

연결 코드 예시 (STOMP + SockJS)

const stompClient = new Client({

webSocketFactory: () =>

new SockJS(`${import.meta.env.VITE_BASE_URL}/ws-chat`),

connectHeaders: {

Authorization: `Bearer ${token}`,

},

reconnectDelay: 5000,

heartbeatIncoming: 10000,

heartbeatOutgoing: 10000,

debug: (str) => console.log("[STOMP]", str),

});

이렇게 설정하면,

- 처음 연결 시 백엔드에서 토큰을 검증하고,

- 성공하면 해당 사용자의 세션을 유지하면서 이후의 통신을 이어갈 수 있다.

- 네트워크가 끊기더라도 reconnectDelay 설정 덕분에 자동으로 재연결된다.

웹소켓 구독

WebSocket 연결이 성공한 후, 다음 단계는 서버에서 보내는 메시지를 "구독"하는 것이다.

앞서 말했듯이, STOMP는 WebSocket 위에서 동작하는 메시징 프로토콜로, /topic/, /queue/ 등 "목적지(destination)" 단위로 메시지를 주고받을 수 있게 해준다.

- 클라이언트는 특정 채널(=목적지) 을 구독(subscribe) 하고,

- 서버는 해당 채널에 메시지를 발행(publish) 한다.

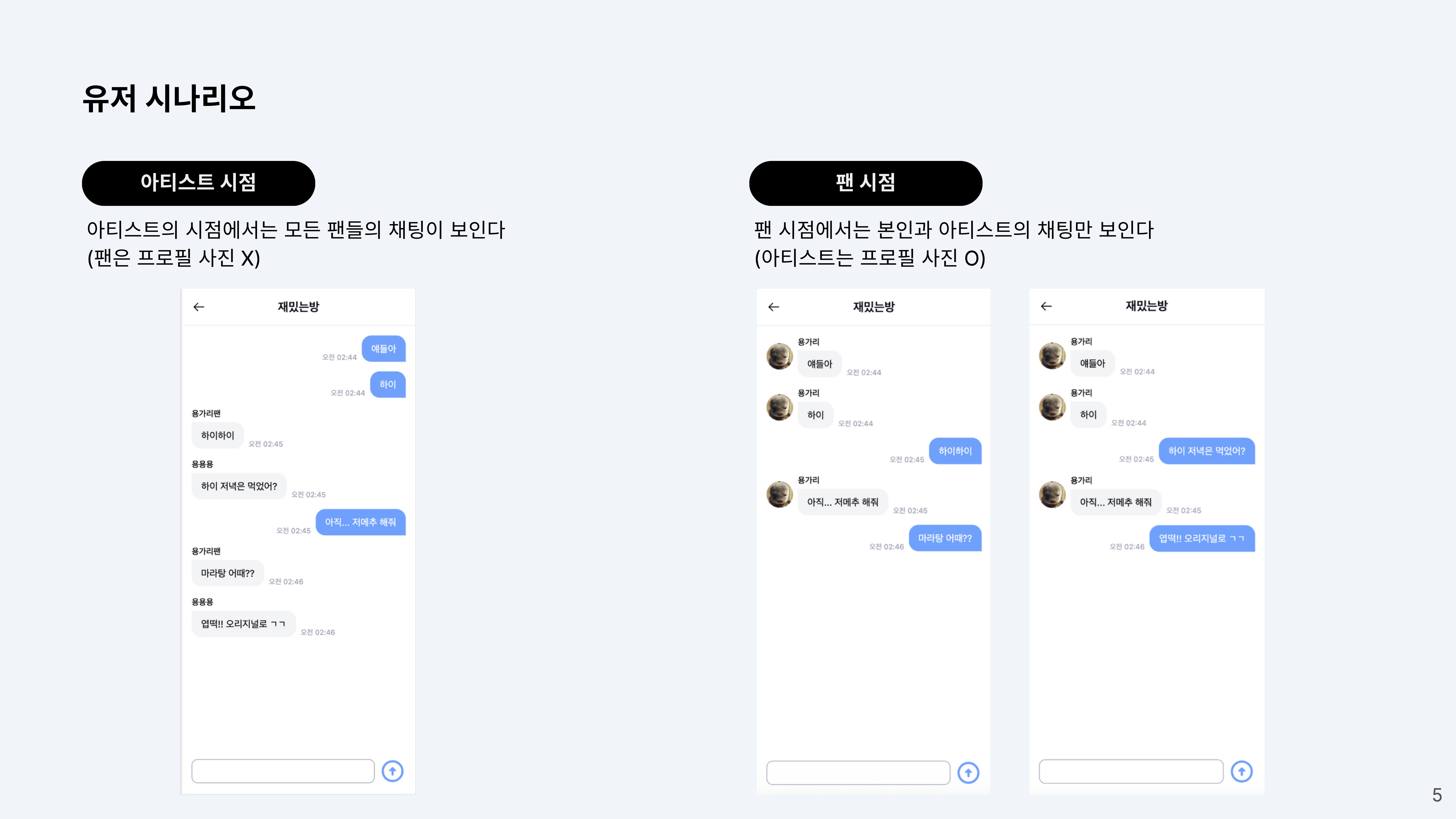

우리는 채팅 서비스를 만들었고, 사용자 유형은 다음처럼 나뉜다:

- 팬(Fan): 아티스트와 자신의 메시지만 볼 수 있음

- 아티스트(Artist): 모든 메시지를 볼 수 있음

따라서 구독 대상도 역할에 따라 다르게 설계했다.

| 아티스트 | 아티스트 메시지, 팬 메시지 전체 |

| 팬 | 아티스트 메시지, 자기 자신 메시지 |

구독의 이점

한 번 구독을 설정해두면, 서버에서 해당 목적지로 보내는 모든 메시지를 자동으로 받을 수 있다.

이는 HTTP polling처럼 계속 요청을 보내지 않아도 된다는 점에서 성능상 매우 유리하다.

구독 코드 예시 (STOMP 구독)

stompClient.onConnect = () => {

const destinations: string[] = [];

if (isOwner) {

destinations.push(

`/topic/chatrooms/${chatRoomId}/messages/artist`,

`/topic/chatrooms/${chatRoomId}/messages/fans`

);

} else {

destinations.push(

`/topic/chatrooms/${chatRoomId}/messages/artist`,

`/topic/chatrooms/${chatRoomId}/messages/user/${userId}`

);

}

destinations.forEach((destination) => {

stompClient.subscribe(destination, (message: IMessage): void => {

try {

const payload: ChatMessage = JSON.parse(message.body);

onMessage(payload);

} catch (err) {

console.error("[STOMP] 메시지 파싱 에러:", err);

}

});

});

};- 구독 대상은 사용자 역할에 따라 동적으로 다르게 구성

- stompClient.subscribe() 를 사용해 STOMP 채널 구독

- 받은 메시지는 콜백 함수(onMessage)로 처리

- 메시지는 JSON 형태로 오기 때문에 반드시 JSON.parse() 필요

WebSocket 연결을 훅으로 사용

앞서 살펴본 WebSocket 연결, STOMP 설정, 메시지 구독 등을 하나의 React 훅으로 묶어서 useStompClient라는 커스텀 훅으로 정리했다.

이 훅은 채팅방 컴포넌트에서 간단히 호출만 하면,

- WebSocket 연결을 맺고

- 메시지 구독을 설정하고

- 메시지를 받아 처리하며

- 컴포넌트가 언마운트되면 자동으로 연결을 해제한다.

실제 사용 예시 (채팅방 컴포넌트)

const stomp = createStompClient({

token,

chatRoomId: roomId,

isOwner,

userId: userId ?? undefined,

onMessage: (msg: ChatMessage) => {

addMessage({

content: msg.content,

isOwner: msg.isOwner,

createdAt: msg.createdAt,

nickname: msg.nickname,

});

},

});

stomp.activate();

stompRef.current = stomp;

return () => {

stomp.deactivate();

};

웹소켓 발행

메시지 전송(=발행, publish) 은 ChatInput 컴포넌트에서 처리했다.

채팅방 컴포넌트에서 stompClient 인스턴스를 props로 넘겨주고, ChatInput에서는 이를 활용해 STOMP로 메시지를 서버에 발행한다.

컴포넌트 간 구조

- ChatRoom (상위 컴포넌트)

- WebSocket 연결 및 stompClient 관리

- ChatInput에게 stompClient={stompRef.current}로 전달

- ChatInput (입력 컴포넌트)

- 메시지를 입력하고 발행 처리

발행 코드

if (stompClient && stompClient.connected) {

stompClient.publish({

destination: `/app/chatrooms/${roomId}/messages`,

body: JSON.stringify(messagePayload),

headers: {

"content-type": "application/json",

},

});

} else {

console.warn("[STOMP] 연결되지 않았습니다.");

}발행 흐름 요약

- 먼저 stompClient가 정상적으로 연결되어 있는지 확인 (connected 체크)

- 메시지를 보낼 목적지(destination)를 지정 → 보통 /app/으로 시작하는 경로

- destination은 구독과 다르다.

- 발행은 /app/..., 구독은 /topic/... 으로 나뉜다.

- 이때 목적지(/app/...)는 서버의 @MessageMapping 핸들러와 매핑된다.

- 메시지 본문은 JSON.stringify(...)로 직렬화하여 body에 전달

📺 예시 화면

위 구독에서 설명한 것 처럼 아티스트는 팬/아티스트를 구독해 모든 메세지를 볼 수 있고, 팬은 본인/아티스트를 구독해, 본인 메세지와 아티스트 메세지만 보이는 화면이다.

🥲 아쉬운 점

이번 프로젝트에서 아쉬웠던 부분 중 하나는, 유저 정보를 모두 로컬 스토리지에 저장하는 구조였다.

문제는 채팅방을 나가면 이 정보가 정상적으로 삭제되어야 하는데, 실제로는 WebSocket 연결 실패 → XHR fallback이 발생하면서,

deactivate() 함수가 예상치 않게 호출되고, 그 시점에 로컬 스토리지의 유저 정보가 조기에 삭제되는 문제가 있었다.

원인은 아마 ALB에서 WebSocket 연결이 불안정했던 것으로 보이지만, 프로젝트 기한이 짧았고… 비용 문제도 있었다.

(3팀이 함께 썼는데, 3주 만에 300달러가 넘게 나왔다고... 아무래도 우리 팀이 범인인 듯... 😅)

결국 프로젝트 발표 당일 AWS 계정이 삭제되는 바람에, 더 이상 원인을 확인하거나 개선할 수는 없었다.

지금도 딱 떠오르는 해결책은 없지만, WebSocket의 연결 상태를 더 정확히 감지하거나, 삭제 트리거를 좀 더 명확하게 분리하는 방식으로 구현했어야 하지 않았을까 싶다.

이 부분은 다음에 비슷한 실시간 시스템을 구현할 기회가 생긴다면 꼭 다시 고민해보고 싶은 과제다.

❗️ 느낀 점

WebSocket은… 정말 신세계였다. 응답 속도가 믿기지 않을 정도로 빨랐고, 실시간이라는 게 이렇게 다르구나 싶었다.

물론 실시간이니까 당연한 걸 수도 있지만… 정말 놀랐다.

간단한 부하 테스트도 해봤는데,

- 1:1 채팅에서는 평균 지연이 약 12ms,

- 한 채팅방에 300~400명이 동시에 접속해도 2초 이내로 응답되었다. (자세한 내용은 https://yongaricode.tistory.com/10#%EB%B2%88%EC%99%B8)%20%EB%B6%80%ED%95%98%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8-1-8 참고)

Socket.IO를 실제로 사용해보지 못한 건 조금 아쉬웠다.

하지만 그 덕분에 오히려 ws + STOMP + SockJS 구조를 더 공부할 수 있었고, WebSocket 자체에 대한 이해도도 조금 올라간 것 같다.

특히 이 프로젝트를 하면서 정보통신공학/컴퓨터네트워크 수업 시간에 배웠던 것들이 자꾸 떠올라서, 왠지 괜히 뿌듯했다. 😄

공부가 헛되지 않았구나...

이번엔 시간이 촉박했고, 인프라도 함께 맡다 보니 프론트엔드 쪽에 충분히 신경을 쓰지 못한 부분이 아쉬웠다. 다음에 웹소켓을 사용한다면 한번 해봤으니까 다음엔 좀 더 잘 구현해보고 싶다~

'Frontend' 카테고리의 다른 글

| React ErrorBoundary 도입기... (0) | 2025.05.05 |

|---|